↑ ↑

応援クリックありがとうございます。

ねず本・第二巻のご案内はコチラにあります。

「漢方薬」と聞くと、多くの人が「Chinaからの渡来もの」と思っているようです。

実はそれは、戦後教育やメディアによる錯誤もいいところで、もともと「漢方」という言葉は、江戸中期に「蘭方医」が流行ったことから、それに対応する言葉として「漢方」と呼ばれたものにすぎません。

「漢方」に対応する言葉に「蘭方」がありますが、「蘭方」は当時幕府が交易を認めていたオランダ(阿蘭陀)の医学だけをさすわけではなくて、英国やフランス、ドイツ、アメリカなど、要するに西洋医学全般を指している言葉です。

当時の蘭方医たちは、もちろんオランダ語の著書などを利用し、またオランダから長崎にやってきた医師などから西洋医学を学んでいたわけですが、そこで学んだ医術は、なにもオランダだけの固有の医学ではなくて、欧米全体に普及していた医学全般を指していたわけです。

同様に「漢方」も、我が国に古来からある医術に、東洋にある様々な医術を加えながら発展してきたものです。

古事記の大国主神話の冒頭で、皮を剥かれた因幡の白ウサギに、大国主命が「今すぐ水門へ行って、真水で体を洗い、その水門の蒲(がま)の穂をとって敷き、その上を転がって花粉をつけなさい」と教えた話は、ご存知の方も多いと思います。

コチラの注文用紙をご利用ください。

ご注文情報はコチラです。

=======

つまり、遅くとも古事記の書かれた1300年前には、日本古来の民間療法があったということです。

火傷や、腹痛、風邪、発熱など、病に苦しむ人を、なんとか助けたいと思うのは、今も昔も変わりません。

たとえば日本では「ライ病」と呼ばれたハンセン病対策として江戸時代初期には「大風子油(だいふうしゆ)」という薬草を用いていましたが、これはもともとインドで17世紀に開発されたものです。

日本では、患者を助けるために、遠く、インド、インドネシア、タイ、ビルマ、ベトナム、フィリピン、Chinaなど、東洋の各地で開発されたり用いられたりしていた様々な医療方法を吸収し、これを日本にもとからある医療法を加えて、工夫を重ねながら、日本独自の医術を発展させてきていたのです。

これは考えてみれば、あたりまえのことで、医療はとにもかくにも患者を治療することが目的です。

ですから昔の日本の医師たちは、治療のために様々な療法を知りうる限りの情報と、入手しうる限りの薬草などを用いて、研究し、開発してきていたのです。

そうした医術は、「蘭方」、「漢方」と分かれる前には、単に「医術」と呼ばれていたのですが、なかでもこの「漢方」が、医学として体系化されたのが、江戸中期のことです。

冒頭に記しましたように、名前こそ「蘭方」に対抗する意味で「漢方」と呼ばれましたが、その中味は、日本古来の医療方法に、さらに東洋諸国の医療方法や薬草などを加えたものです。

こうして学問としても体系化された漢方は、実はなかなかすごい治癒力を発揮していて、幕末に日本にやってきたフランス大使のレオン・ロッシュが、実はこの人、たいへんな腰痛持ちで、西洋のどの医者にかかっても、まったくその治療ができなかったのですが、これを日本の医師である浅田宗伯(あさだそうはく)が、たった一週間で、飲み薬だけでまたたく間に治してしまったのです。

驚いたロッシュは、宗伯に薬の内容を詳しく聞き、その内容をフランス語に翻訳し、本国に報告したのですが、この報告がフランスの新聞に掲載され、それを知ったフランス皇帝のナポレオンは、浅田宗伯に、時計2個、じゅうたん3巻を送ってくれたりしています。

ちなみにこの浅田宗伯が商品化したのが「浅田飴」で、これはいまも多くの人に愛用されています。

江戸時代の中期までは、蘭方も漢方も、等しく医療活動ができたのですが、蘭方の腑分け(人体の解剖)実験などが行われるようになると、これが大きな社会問題となります。

たとえ刑死した無頼漢の遺体といえども、死んだら仏様というのが、日本人の考え方です。

このため、幕府は「蘭方は外科のみとする」というお布令を出します。

要するに内科など、外科以外のすべての治療は、昔ながらの漢方医療しか認めないとしたのです。

このため多くの蘭方医たちは、なんとかこのお布令を撤回してもらおうと、いろいろな苦労をするわけですが、それが時代が変わり、明治にはいると、欧化政策の中で、蘭方医の社会的な地位が大きく向上します。

とりわけ、はじめ種痘所として江戸・お玉が池に開設された医療所が、その後東京帝国大学医学部となるに及んで、蘭方医は、西洋医学として目覚ましく発展していくわけです。

一方、旧来の漢方医たちがどうなったかというと、蘭方医が「西洋医学」なら、自分たちは「東洋医学」だと主張を始めました。

このとき、英語の「Orient(オリエント)」の翻訳語として「東洋」という熟語が考案されていたことも影響しました。

そして日本は、日清、日露の戦いに勝利し、アジアの一等国となります。

こうなると、Chinaから、たくさんの留学生が日本に学びにやってきました。

その中のひとりが、孫文です。

そのChinese留学生たちは、医療についても日本で学びました。

とりわけ日本における旧漢方である「東洋医学」は、学問的にも体系化されていたため、たいへんに学び易いし、Chinaに持ち帰って広め易い。

そこでChinaでは、またたく間に、その体系化された「東洋医学」が、広まり、いまではすっかり「東洋医学」といえば、世界中でまるでChina発のようにさえいわれるようになったわけです。

ちなみに、「東洋」とか「医学」とか、漢字二文字以上の組み合わせで熟語を作るのは、日本語の特徴です。

Chinaではもともと、一文字の漢字に意味を持たせるというのが、Chinaの漢字文化の特徴です。

二文字以上の熟語は、基本、使わなかったのです。

つまり、熟語で構成されている「東洋医学」という言葉は、実は、まるまる日本語だし、その内容も、実は日本で体系化された学問であったのです。

念のため申し上げますが、私はここで、漢方薬日本起源説を唱えるつもりはありません。

大昔から、世界中のあらゆる国のあらゆる民族のあらゆる村が、それぞれ独自の民間療法としての医療を持っていたのであって、それを東洋医学の分野において、西洋医学である蘭学に倣(なら)って、体系的にまとめあげたのは、日本の江戸時代の医師たちであった、ということを申し上げています。

ですから、当然、ChinaにはChinaの医術がそれなりにあったわけですが、ではそれを学問的に体系化していたかとなると、そこはそうでもない。

日本に留学したChinese学生たちが、その体系化された東洋医学を持ち帰り、Chinaの民間療法と組み合わせて、彼らは彼らなりの医療の発展を図ってきたのだということを、申し上げています。

ただ、情けなく思うのは、昨今の日本人が、もともとは日本で体系化された東洋医学を、すっかりChina産だとばかり思い込み、China産の漢方薬ばかりを歓迎しているという点です。

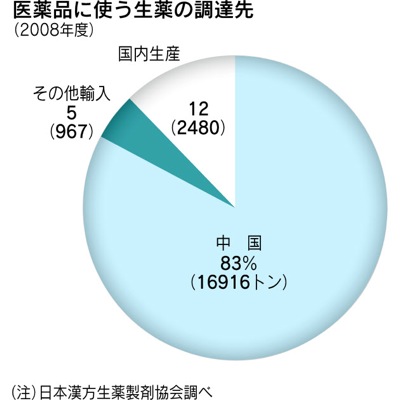

冒頭の円グラフにあるように、現在日本国で調達されている生薬(漢方薬)の83%は、Chinaから輸入しています。

なんと、いまでは本当に漢方薬は、China産のものになってしまいました。

これはまさに、誇りを失った戦後日本を象徴しているかに見えます。

ところが問題があります。

いま、日本がChinaから輸入している薬草が、実は、まったく信頼性がないものだということです。

生薬の多くは植物です。

そして植物は、土壌の影響を大きく受けます。

つまり、土壌が荒れ、土質が変われば、内容成分が変わってしまいます。

そしてChina産の多くの薬草は、まさに品質が一定しないのです。

その一定しないChinaさんの生薬を、日本は年間1万7千トンも輸入しています。

金額にしておよそ2000億円の輸入量です。

それだけのお金と商品である薬草が動いているのに、その安全管理や成分管理は、必ずしも徹底しているものとはいえません。

中には、たとえば甘草を発注し、輸入したのに、納品されたケースの中には、甘草ではない植物が多く混ざったりもしているのです。

そんなことから、2010年以降、厚生労働省を中心に、生薬の国内栽培促進策が打ち出されています。

日本のバイオ技術を駆使して、2025年までに、生薬自給率を50%まで引きあげようという動きです。

けれど、こうした動きは、本来、農林水産省がもっと力を入れるべき分野であるということができます。

全国の農地で、いま休田となっているところで、高品質な薬草の栽培が行われるようになれば、それだけ国内産の付加価値の高い利益性の高い農業が可能となるのです。

そしてそうすることが、高付加価値型農業の促進につながり、また、日本における漢方医学の発展にもつながれば、それはとても良いことなのではないかと思うのです。

以前、玉子を生で食べられるのは、日本くらいなものだというお話を紹介させていただきました。

海外では、高値の生食用の玉子以外は、火を通さなければ危なくて食べられないのです。

高温多湿で、細菌が繁殖し易い日本で、どうして玉子が生で食べられるのかといえば、昭和30年代に日本中の農家が、安全で安心して食べることができる玉子の生産を、工夫してくれたおかげです。

これは、どの農家がはじめたとか、どこぞの行政の指導があったからとかいうものではなくて、自然発生的に、日本では、生産者が消費者のことを思いやり、すこしでも安全で安心して食べることのできる玉子を出荷できるようになろうと、それぞれが努力した結果なのです。

同様に、日本の農業で生産される米や野菜や果物は、安全安心でしかも美味しい、世界最高の品質の農業生産物です。

そしてすごいのは、そうであることを、日本の農家が、それ自体を「あたりまえのこと」として日々努力されているという点です。

その農業は、いまや60歳以上の生産者が全体の8割に達しようとしています。

あと40年もしたら、日本の農業は壊滅です。

それは、日本が、完全に食料自給ができなるなる未来を予想しています。

日本人が、安全で安心な日本の農業生産物を口にすることができず、よくわからない品質の穀類や野菜や果物を、高値で近隣国から買ってくる。

そしてその安全性について、日本はまったく関与することができない。

そういう恐ろしい未来が、いまやわたしたちの目前に迫っています。

どうして、農業に人が回帰しないのですか?

そうある人に聞いてみました。

するとその答えは、日本の農産物は海外の農業生産物に比べて割高なのだという答えが返ってきました。

たとえばお米は、日本のお米が1トンあたり20万円であるのに対し、たとえばカリフォルニア米は、1トンあたり3万円程度だというのです。

なるほど、それでは海外から買って来た方が安上がりだと思うのもうなづけます。

では、どうして海外のお米がそんなに安く作れるのかと聞くと、広大な農地で効率のよい生産が行われているからなのだそうです。

これに対し、日本の農家は、あっちの田んぼに少し、こっちの田んぼにすこしという具合に、農地そのものがとびとびになっていて、生産性が悪い。

だから効率の良い農業ができずに、結果としてたいへんな高値についているのだといいます。

なぜそんなことになっているのかというと、これが相続制度のためなのだそうです。

戦後の民法では、相続は均等配分方式になっていて、たとえば、子供が3人いたら、その3人の子供がそれぞれ均等に土地を相続する。

そしてその子が亡くなれば、そのまた孫が、均等に土地を相続する。

このため、農地は相続が進めば進むほど、土地が狭くなり、結果として大規模農法のような効率の良い農業ができなくなり、結果として、農業生産物が割高なものになっているのだそうです。

これは、どこかで聞いたような話です。

鎌倉時代の土地の相続制度です。

鎌倉幕府は、まさに現代日本と同じように、均等配分方式の相続制度を引いていました。

このため、この代、孫の代、曾孫の代と、どんどん所有する耕地が狭くなり、ついに7代目のときには、誰もが自分の田んぼでは飯が食えなくなってしまった。

このために鎌倉幕府の財政は崩壊し、結果として南北朝の時代を経て、農地をひとまとめにすることを提唱した足利幕府に、とってかわられています。

そしてこのことを称して、田んぼを相続で均等に分けることを「田分け」、すなわち「たわけ者」の「たわけ」と呼ばれるようになりました。

一方、足利幕府の方式は、分散した田んぼを寄せ集めることで、みんなが食えるようになる、つまり頼りになるから、「田頼り」と呼ばれました。

徳川幕府も、基本的な相続制度は、この足利幕府の制度を踏襲しています。

そして徳川幕府の時代、その方策によって、国内の農業生産高は、激増しています。

つまり、いまの日本が、農地を失い、農業生産者の高齢化を招き、しかも割高な生産に至っているその理由は、まさに制度上、政治上、法律上の失策である、ということです。

そしてその失策は、鎌倉時代に、実際に政権が崩壊するという事態を招いている歴史を、わたしたちの国は過去に持っているのです。

海外のお米が安いから、お米は海外から買えばよいというのは、あまりにも安直な発想です。

なぜなら、もし仮に、世界同時凶作のようなことが起きれば、それぞれの国の政府は、自国民の食を第一としますから、日本がいくら高いお金を積んだとしても、食料を輸出してくれなくなる可能性が高いのです。

そもそも政治というのは、万一のときのためにあるものです。

普段のときは、よいのです。

万一のときが起こったときに、個人では対応できない活動をする。それは国や行政にしかできないことです。

日本は、農業を抜本的に見直すべきときです。

そして同時に、危険などこぞの国産の漢方生薬など、年間2000億円も出して買ってくるという愚かな真似は、もうおしまいにすべきです。

これもまた、安全な国産品を国家事業として育成し、自給どころか、世界に向けて輸出できるくらいのものとしていくべきです。

そういう抜本的な国のカタチの見直しをすべきときにきていると私は思います。

コチラの注文用紙をご利用ください。

ご注文情報はコチラです。

=======

↑ ↑

応援クリックありがとうございます。

ねずさんのひとりごとメールマガジン有料版

最初の一ヶ月間無料でご購読いただけます。

クリックするとお申し込みページに飛びます

↓ ↓

日心会メールマガジン(無料版)

クリックするとお申し込みページに飛びます

↓ ↓

拡散しよう!日本!