←いつも応援クリックをありがとうございます。

←いつも応援クリックをありがとうございます。

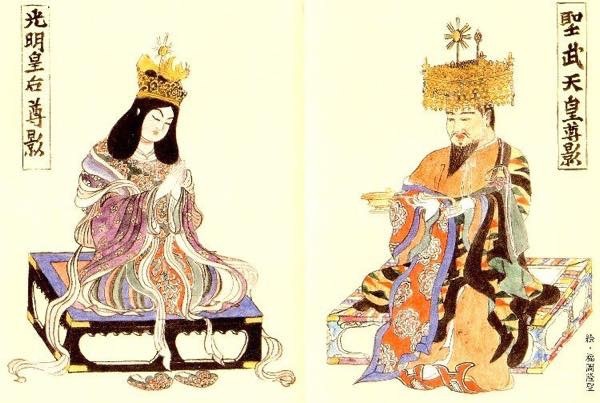

聖武天皇と光明皇后の天平時代は、仏教が国営仏教から民間信仰へと発展し、またキリスト教も普及し、当時の文化は、いまなお「天平文化」として歴史に光彩を放つものとなっています。

そこでこの時代を、百人一首の27番の中納言兼輔の歌に併せてご紹介したいと思います。

(画像はクリックすると、お借りした当該画像の元ページに飛ぶようにしています)

百人一首の27番に中納言兼輔の歌があります。

みかの原わきて流るるいづみ川

いつ見きとてか恋しかるらむ

(みかのはら わきてなかるる いつみかは

いつみきとてか こひしかるらむ)

この歌は、中納言兼輔の恋しい相手が、一度も逢ったことがない女性なのか、会ったことはあるけれど逢えなくて恋しいのかわからないということから、古来、解釈がむつかいしい歌とされてきた歌です。

そこで歌を分解してみますと、

「みかの原」は、漢字で書くと「瓶原(みかのはら)」で、いまの京都府木津川市のあたりのことです。

奈良時代の聖武天皇の御代に、ここに恭仁京(くにきょう)が置かれていました。

この恭仁京というのは、たった3年間だけ都だったところです。

「わきて流るる」は、水流が分かれるという意味と、水が湧いて流れ出るという、二つの意味に掛かっています。

「いつみ川」は、かつて恭仁京のあったあたりを流れる木津川そのものを指すとともに、「いつか見た川」を掛けています。

「いつ見きとてか」の「か」は、疑問をあらわす係助詞で、「何時私が見たというのか。見たことなどないのに」という打ち消しになっています。

「恋しかるらむ」の「らむ」は推量の助動詞ですから、ここは「恋しいのだろうか」となります。

ですので単純に現代語訳しますと、

「奈良の木津川に水が湧き出して、そこから別れたいつみ川を、私はいつ見たというのだろうか。見たことなどないのに、どうしてこんなに恋しいのだろうか」となります。

なるほど歌には「恋しい」と書いてあります。

一見、恋心の歌にも見えるかもしれません。

けれど、もしこの歌が「恋の歌」だとすると、「いつ見きとてか」の意味が通じなくなるのです。

だから、冒頭の解釈のように「むつかしい」となってしまいます。

毎度申し上げることですが、和歌は、上の句と下の句という方向磁石を使って、作者がいちばん言いたいことを指し示すものです。

言いたいことを直接言うのではなくて、上の句と下の句が、まるで正三角形の底辺の両端で、この2点から、一番言いたい高みである正三角形の頂点を読み手に伝えようとします。

そういう視点でこの歌を見ると、不思議なことがあります。

まず上の句は「みかの原わきて流るるいづみ川」と詠んでいます。

ここに出ているのは、お相手の女性というより、具体的な場所を示しています。

そして下の句は、「いつ見きとてか恋しかるらむ」です。

なるほど「恋」という文字を使っています。

しかし歌は、「いつ見き」と書いているだけです。

つまりこの歌で兼輔が詠んでいる「恋しかるらむ」ものは、必ずしも人(女性)ばかりを指しているとはいえないのです。

そして読み手の名前は、藤原兼輔ではなく、官名である中納言兼輔としています。

ここまでお読みいただいた方ならおわかりいただけると思いますが、個人名でなく、官名で詠んだ歌というのは、なにかしら職業上のことを歌に詠み込んでいます。

上に書きましたように、「みかの原」は、「瓶原(みかのはら)」です。

そこには、奈良時代の天平年間の聖武天皇の御代に、恭仁京(くにきょう)という都が置かれていたところです。

そこで「わきて流」れたのは、水がわき出して流れたというよりも、何か新しい政治上の動きが起こり、そしてそれが政治的な二つの多きな流れを生んだという意味に受け取ることができます。

そうであるとするならば、上の句の「みかの原わきて流るるいづみ川」は、聖武天皇の恭仁京で生まれた新しい流れを意味していることになります。

つまり、泉が湧くように新しい時代を切り拓き、そして流れを大きく分けた聖武天皇と、その御世を指しているわけです。

恭仁京が奈良に置かれたのは、天平13(741)年から天平16(744)年であり、藤原兼輔が中納言となったのが延長5(927)年頃のことです。

歌は、聖武天皇が恭仁京を置かれた時代から二百年近くも後に詠まれています。

当然藤原兼輔は、聖武天皇にお会いしたこともなければ、在りし日の恭仁京を見たこともありません。

そうであれば、「いつ見きとてか」は、見たことがない場所としてすっきりと意味が通ります。

つまり、藤原兼輔が「どうしてこんなにも恋しいのだろうか」と言っているのは、同時代を生きている生身の女性のことではなくて、実は、聖武天皇の御世と恭仁京のことを指しているといえるのです。

では、その聖武天皇の御代の恭仁京では、どのようなことがあったのか。

実は、このことを考えるに際しては、とてもたいせつなことがあります。

それは、第38代天智天皇の御世に始まる「大化の改新」は、天智天皇一代ですべてが終わったわけではない、ということです。

続く弘文天皇、天武天皇、持統天皇、文武天皇、元明天皇、元正天皇まで、国をひとつにまとめるために、様々な施策が行われ続けています。

Chinaに唐という巨大な軍事国家が誕生し、その唐が新羅と結んで、倭国の属国だった百済を滅ぼし、その百済復興のために救援軍を起こしたのが662年です。

ところがその翌年には、白村江の戦いで大敗してしまう。

そしてこれにより倭国は、Korea半島における権益の一切を放棄して、国境をいまの38度線のあたりから、Korea海峡にまで南下させています。

ところが唐に人質にとられた倭人たちから、倭国に「唐が再び日本に攻めてくる準備を進めている」との情報がもたらされます。

まさに本土決戦になってしまうわけです。

実際には、唐は、その後、越(いまのベトナム)戦線が膠着し、倭国攻めは実現しませんでしたが、それはあくまで結果であって、当時の時代下においては、まさに、日本は建国以来の最大を危機を迎えていたわけです。

こうした背景に基いて、第38代天智天皇は、大化の改新を行い、我が国の領土も民のすべては「天皇のおほみたから」という大改革に着手します。

これは大事業です。

それまでの倭国は、血族からなる豪族たちのゆるやかな集合体です。

このことは、もともとの大昔では、村落集合体=「くに」という概念であったということです。

当時の人口を考えると、5〜600年もすると、日本全国全員が血縁関係です。

そういう意味では、当時の倭国は、まさに日本全国、皆、血族、という関係にあったわけですが、それでも各地域ごとに、村落同士がゆるやかに結合して「くに」を形成し、その「くに」が、天皇を中心とした「国家」というさらに大きな集合体を形成していたわけです。

天智天皇は、公地公民制を敷くことで、これをあらためて「国家」として統合したわけです。

ところがこのことは、豪族たちのもとにある私有民を、天皇の民とすることを意味します。

それまで地方で勝手にやっていたお店が、いわば大手資本の傘下にはいったわけで、中には、納得できない豪族もいただであろうことは、容易に察することができることです。

しかし、他国侵逼難が目の前にあります。

どうあっても、国をひとつの統一国家にしていかなければならない。

そしてこの事業は、第40代天武天皇に受け継がれます。

天武天皇は、皇親政治といって、政治の中枢を皇族で固め、法制度としての律令を定め、国史編纂事業を開始しました。

これを受け継いだのが天武天皇の皇后であった持統天皇で、飛鳥浄御原令を制定し、さらに巨大な都である藤原京を造営し、さらに我が国の国号を「日本」と改められました。

そして第43代元明天皇のときに、古事記が完成し、我が国最初の公式通貨である和同開珎を鋳造し、第44代元正天皇のときに、都を奈良に移し、また日本書紀が完成するわけです。

ちなみに元正天皇は、歴代天皇の中でも最高の美女といわれる天皇です。

そしてこの元正天皇が譲位されて皇位に就いたのが第45代の聖武天皇です。

聖武天皇の母は、藤原不比等の娘の宮子ですが、心的障害に陥り聖武天皇が37歳になるまで、我が子との対面もされなかったといわれています。

その聖武天皇は、やはり藤原不比等の娘の光明子を皇后にします。

これは、皇族以外からの立后としては、初の出来事です。

この聖武天皇の時代が「天平(てんぴょう)時代」です。

この天平年間というのは、名前こそ「天の平らかなる時代」ですが、とんでもなくたいへんな時代でした。

聖武天皇が即位されたその年(724年)に奥州で反乱が起きたことを皮切りに、各地で天変地異が相次いだのです。

聖武天皇は深く仏教に帰依し、願いが叶うという仏教の教えのままに、翌年1月に、厄災を取り除こうと600人の僧侶たちを宮中に招き、般若経を読誦してもらい、さらに9月には、お公家さんたち3000人を出家させて坊さんにしています。

ところがそれだけの信仰を貫かれたにも関わらず、728年には聖武天皇の、たったひとりの皇太子が薨去されてしまう。

しかもその6日後には、宮中に隕石が落ちるという大凶事が起きました。

そして732年には日本中が旱魃(かんばつ)に襲われると、翌734年には関西地方を阪神淡路大震災級の大地震が襲いました。

相次ぐ天変地異や不幸に、聖武天皇は天平6(734)年には、ますます仏教への傾斜を強くし、一切経の書写を国家事業とすることを決められるとともに、天平8(736)年には、遠くインドやベトナムからも高僧を招き入れ、仏教への傾斜をますます強くしていきます。

ところがその結果は、翌年の太宰府における疱瘡(ほうそう)の大流行となります。

そして天平9(737)年には、都に疫病が流行り、朝廷の高官たちの大半がまたたく間に、亡くなってしまうのです。

聖武天皇は、ますます仏教への信心を強くされ、天平12(740)年には、奈良に大仏を建立する発顕を行われました(勅願は743年)。

これがいまも残る奈良の大仏です。

一方、皇后となった光明子(光明皇后)は、Chinaから渡来した景教に深く帰依しています。

景教というのは、古代キリスト教の教派のネストリウス派のことで、実は西洋では異端とされて、追い出された教派でした。

そのネストリウス派の教えが、ペルシア人の司祭の「阿羅本(あらほん)」によって唐へと伝えられ、景教と呼ばれるようになったわけです。

景教というのは、China語で「光の信仰」という意味です。

景教は、唐国内で「大秦寺」という名の寺を建て、我が国には、その「秦氏」によって、伝えられました。

秦氏は、光明皇后の保護を受けて、日本各地に大避神社と号する神社を建立します。

「大避」というのは、いまでは「だいひ」と呼びますが、もともとはこう書いて「ダビデ」と読んだのだそうで、今風に言うならば、要するにキリスト教ネストリウス派のダビデ教会であったわけです。

光明皇后は、この大避教の教えを受けて、施薬院という無料の医療所を設けています。

ここに収容した疱瘡患者の皮膚から流れる膿を、光明皇后が直接御手で拭われたというのは有名な逸話です。

要するに天皇は仏教に帰依し、篤く仏教を敬い、皇后はキリスト教徒になっていたわけです。

そうして国家鎮護を願われるのですが、ところが不思議な事に次々と国難が襲ってくる。

相次ぐ凶作に、東国は深刻な飢饉となります。

そこで聖武天皇が行われたのが、東国行幸です。

凶作にあえぐ東国の人々を、少しでも励まそうとされたのです。

そして都に帰朝すると、奈良の都に帰らずに、近くに恭仁京を建て、そこに遷都されたのです。

恭仁京で、聖武天皇は、次の天皇になる皇太子として、光明皇后との間にできた女児(阿倍内親王=後の孝謙天皇)を指名し、また墾田永年私財法を定めて土地の私有を認める制度変革も実施しています。

(これによって新田を私有田として開墾したお百姓さんが、後の武士となっていきます)

そしてさらに、奈良に大仏を造立することの詔勅を発せられたのです。

なかでも特筆すべきは行基(ぎょうき)との和解です。

それまで、仏教は国営仏教であって、実は民間での仏教帰依は禁じられていたのです。

ところが行基は、その禁をやぶって、民衆に仏教を広めました。

なにせ天子様が信仰してらっしゃる教えです。

しかも神道なら、「願いが叶う叶わないは、あなた自信の精進努力による」としかいわないのに、仏教は「信仰すればあなたの願いはすべて叶う」というのです。

これに民衆が飛びつかないわけがありません。

これを民衆に説いた行基は、ですから民衆のヒーローとなりました。

けれど行基は、ご禁制を破っているのです。

ですから朝廷からすれば「お尋ね者」です。

その「お尋ね者」を、聖武天皇は、正式に「日本初の大僧正」として起用し、さらに行基に奈良の大仏建立の実質的な責任者を命じたのです。

ここで仏教そのものについて議論する気はまったくありません。

たいせつなことは、そういう批判めいたことではなくて、天平時代には、仏教が国営化されていたこと、そして相次ぐ不幸が日本を襲ったことから、その鎮撫のために、壮大な仏教建築や大仏建立、そして絵画や彫刻など、様々な分野で、仏教を基礎にした芸術、文化が花開いたのが、天平文化の時代であったということです。

「いつ見きとてか恋しかるらむ」と、この時代を詠んだ藤原兼輔が、恋しいと詠んだのは、まさにその天平文化そのものを意味したものといえます。

ちなみにこの聖武天皇の時代、大化の改新は、なお現在進行形でした。

わたしたちは、大化の改新といえば西暦645年と学校で習いますが、これはあくまでもはじまりであって、その年に、大化の改新のすべてが完了したわけではありません。

聖武天皇の御在位は749年、大化の改新がはじまってから百年後です。

その百年後の時代においても、なお改革は続行中であったのです。

少し脱線しますが、明治維新も、そのはじまりが嘉永6(1854)年のペリー来航にあることは、大方の学者さんたちの一致する意見ですが、その明治維新が完了した時期となると、これはもう諸説あって定まっていません。

実は私は、「明治維新はいまなお現在進行形である」と思っています。

なぜかというと、明治維新というのは、幕府が締結した不平等条約の解消を目的とした大改革であったからです。

そして日本が外国の治外法権などの特権を排し、完全な主権国家として欧米諸国と対等となったのは、昭和17年から終戦の年までのたった3年間しかありません。

戦争がおわると、日本は米国を主とする連合国によって占領され、主権を奪われ、サンフランシスコ講和のあとも、いまだに日本は、日本国憲法という占領統治憲法を抱いたままになっています。

その占領憲法には、我が国が主権国家として領土主権を有することさえ明記されていません。

国家の非常時における「非常大権」もありません。

しかも国連において日本は、国連に敵対する「敵国」と明記されています。

そしてその日本は、隣国がありもしない慰安婦問題で騒ぎ立てても、その根拠となる河野談話を見直すというきわめてまっとうな事業さえも、連合国の長である米国からダメ出しされるという情況です。

つまり、戦後の日本は、主権国家とはとうてい言えない、諸外国と不平等な関係におかれています。

ということは、明治維新の理想である諸外国との不平等な関係の解消は、いまだ解消されていないのです。

改革というものは、それほどまでに激しく長い道のりである、ということです。

ふたつめには、当時の日本は、遠くインドやベトナムとも交流があったということです。

東亜というと、昨今では、何もかもがChina、Koreaしかないような論調が目立ちますが、東亜はそれだけでなく、数多くの国を持つ地域です。

そして日本は、遣唐使、遣隋使によってChinaと国交を持つだけでなく、他の東亜諸国とも交流をもっていたということです。

みっつめには、仏教は聖武天皇の時代から民間信仰の仲間入りした、ということです。

それまでの仏教は、あくまで国営仏教であり、これが民間信仰の仲間入りするのは、行基を待ってからであるという点も、わたしたちが歴史を学ぶ上で押さえておかなければならないポイントであろうかと思います。

そして聖武天皇と光明皇后の時代は、仏教が国営仏教から民間信仰へと発展し、またキリスト教も普及し、当時の文化は、いまなお「天平文化」として歴史に光彩を放つものとなっています。

この27番歌を詠んだ藤原兼輔は、その聖武天皇の天平の御世について、私は見たこともないけれど、時代を分けた、つまり国教の中に仏教を組み込み、また民に私有田を認め、仏教文化(天平文化)が花咲いた時代であり、文化性という意味において、その恭仁京の時代を「恋しい」と歌っているのです。

ちなみにこの歌を詠んだ中納言兼輔(ちゅうなごんかねすけ)は、紫式部の曾祖父にあたる人です。

そして三条右大臣(藤原定方)らとともに、紀貫之ら歌人の面倒をよく見ていた、いわば当時の貴族文化のスポンサー的な役割を果たしていた文化人です。

そして兼輔は、教養人であるとともに、中納言として政府の要人でもありました。

恭仁京の時代と異なり、兼輔の時代は、すでに国風文化が進展した時代ですが、そうした文化の庇護者として、高い芸術性を持った天平文化の時代を、彼は「見たことはないけれど、恋しいね」と詠んでいるわけです。

お読みいただき、ありがとうございました。

↑ ↑

応援クリックありがとうございます。