(画像はクリックすると当該画像の元ページに飛ぶようにしています)

←いつも応援クリックをありがとうございます。

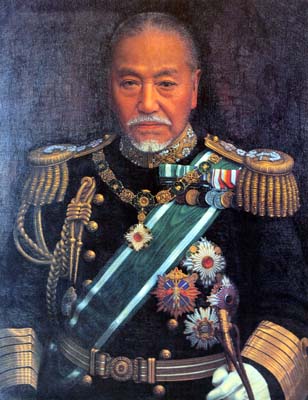

←いつも応援クリックをありがとうございます。東郷平八郎といえば、日露戦争における日本海海戦で、ロシアのバルチック艦隊を打ち破り、のちに元帥となった近代日本を代表する軍人です。

その東郷元帥の母について、元帥の息子さんの妻の父である小笠原長生子爵が書いた少文があります。

古いものなので、いつものようにねず式に現代語訳してご紹介してみたいと思います。

***

東郷元帥の母・益子は、明治34年4月10日の朝、梅花の芳しい一室で、愛児、愛孫たちに見守られて90歳の生涯をまっとうされた。

このときの母の最期の言葉は、

「平八どん、ご奉公をたいせつにな」

というものであった。

母・益子は、薩摩藩士・堀与三左衛門の三女である。

二十歳のとき、同藩の武士・東郷吉左衛門実友に嫁いだ。

嫁ぐにあたって益子が心に誓ったのは、「真心」の二字であった。

益子はその二字を胸にいだいたお守りとして、何から何までまめまめしく立ち働いた。

おかげで一家はいつも和気あいあいとした家風であった。

元帥の父の吉左衛門は、文武二道に達し、清廉で知られた人物であった。

名君・島津斉彬侯の目にとまり、やがて、郡奉行、高奉行、御納戸奉行等の藩の要職に任じられた。

ひとすじに公務に邁進したから、家にあることは稀(まれ)であった。

家事一切は、妻の益子に委(まか)されていた。

益子はその責任の重さを自覚して家内をよくしていた。

益子は子沢山で、41歳までに5男1女をもうけた。

36歳のときに産んだ四男の伸五郎実良が、後の東郷元帥である。

益子は、わが子が品性の高潔な人間に育てたいと願った。

そのため子供たちが寝ている部屋を用事があって通るときも、決して子供たちの頭の方は歩かず、必ずその足元を回った。

「この子たちは、将来、有為の人物になる者たちです。

たとえ親でも、その頭上を踏むようなことは、

彼らを軽蔑することになります。

それはひいては、

彼らに自屈の念をも起こさせることになるのだから、

慎まなければならないことです」

益子はそう言って、家人へも戒めを与えていた。

そしてこのことは、愛児たちに自重の心を養った。

賢母に育まれた伸五郎(後の東郷元帥)は、すこやかに、また天真爛漫に育った。

その知恵の発達にもおそろしいほどの閃(ひらめ)きを見せたという。

伸五郎、十歳のときのことである。

ある日彼は、自分の敏捷さを試すために、田んぼを流れる小川の水際で、小刀を「えいっ」と斬り下ろして、またたくまに数十匹の小鮒(ふな)を斬って得意満面となった。

このことを隣人から聞いた益子は、元帥を膝下に呼び、かたちを正して次のようにたしなめている。

「武士は大敵を破ってこそ誉(ほまれ)です。

小魚を切ることなど、何の自慢になりますか」

明治十年の西南の変のとき、東郷家の長男四郎兵衛、三男荘九郎は薩軍に投じ、長男は負傷、三男は戦死した。

戦場のことである。

戦友たちはその遺体を毛布に包んで仮埋葬した。

戦後、これら戦死者遺体を発掘して、祖先の墓地に埋葬することになった。

工夫が雇われ、ある日、三男の仮埋葬場所に向かうことになった。

その話を聞いた益子は、現場に行った。そして「我が子の遺骸を鋤(すき)や鍬(くわ)のたぐいに、触れさせたくない」と、他人の力を借りずに、ただひとり、両手で土を掘り返した。

しまいに指先は傷つき、血がほとばしり、見るからに痛々しかったと、当時を知る人たちは言う。

このように益子は激しい性格であったが、やがて東郷元帥が結婚し、自分が未亡人となってからは、一家のことはすべて夫人任せとして、かりそめにも干渉がましいことをしなかった。常に、

「良い妻となるのはもとより大切なことですが、

良い姑(しゅうとめ)となることはいっそう大切なことです」

と言って、自分をかえりみていた。

こんな風だったので、元帥夫人との間は、他からうらやましがられるほど和(なご)やかであった。

家庭には朗らかな笑いが絶えなかった。

後に元帥が、浪速艦長として清國の高陞号を撃沈して日清戦争の火蓋を切って以来、連戦連勝、少将に昇任したうえ、常備艦隊司令官として大功をたてて凱旋されたとき、益子は、我が子を迎えて上座に直し、

「これみな、天皇陛下の御威光です」

と、うやうやしく両手をついて挨拶された。

さすがの元帥も感極まって平伏し、ただはらはらと涙を流されている。

大正8年春、元帥が、東宮御学問所総裁として沼津御用邸に伺候(しこう)された際、孝道について、次のように語っている。

「孝は、百行の基ということは、

時勢がいかに変遷しようとも、決して変わらない道理です。

孝はもともと親を慕い、親を大切に思う至情から出るものですから、

これがないようでは、

忠節を尽くすことも

信義を守ることも

誠心誠意から出るはずはありません。

そればかりか何事にも真実が欠けるに相違ないから、

一時の僥倖(ぎょうこう)は得ることがあっても

つまりは失敗に終わります。

自分は、人物を観察するには

その人の、親への仕えぶりを見るのが一番良いと思っています」

談話の内容は決して新しいものではない。

しかし元帥は、何事も実行の上でなくては口にしない人物である。

そのことを思うと、この言葉には無限の価値が生まれる。

襟を正さざるを得ない。

元帥は88歳の高齢に至るまで父母を慕ったが、折にふれて話題が両親のことになると、あの厳しい顔を微笑みに溶かせて、子供のように親のことを、それからそれへと語った。

辞令を賜り、またはご皇室から頂戴物などあったときは、何をおいても先ず、父母の霊前にこれを供え、

「父上、母上、これを頂戴いたしました。どうぞお喜びください」

と、目前に父母が在(い)ますような面持ちと優しい言葉とでご報告されていた。

元帥が、てつ子夫人とご結婚されたのは、明治14年二月のことである。

当時元帥は35歳、海軍少佐で、天城艦副長の職にあった。

てつ子夫人は、鹿児島の志士として有名な海江田信義の長女で、ときに21歳、極めて温厚で謙遜(けんそん)深い女性であった。

海軍軍人として、ほとんど海上にあって家事をかえりみる暇のない夫に、後顧の憂いがないよう、貧しい家庭の経済を切り盛りし、母堂と一緒に内職稼ぎにマッチ箱貼りをしていた。

質素を旨とし、無駄を省く生活だった。

麹町区上六番町(いまの千代田区三番町)に土地付きの家を買って(そこはいま東郷元帥記念公園となっている)、そこに引っ越してきたとき、荷物は、柳行李(やなぎこうり)が二つと、若干の台所道具だけだった。

元帥はこの内助を得られて、家庭に後顧の憂いなく、君国のために尽くした。

だが夫人の忍従を誰よりも知る元帥でもあった。

私の四女が嫁いでいく際、告別に元帥を訪ねて将来の心得をお願いした。

このときに元帥が述べた諭(さと)しの言葉がある。

「世の中というものは何事も思い通りにいかないものです。

そこで堪忍(かんにん)ということが大切になります。

ことに家庭のことは、理屈では通らぬ場合が多く、

それをいちいち理屈にはめようとすると破綻が生じてしまいます。

だから堪忍第一を覚悟しなければなりません。

この節は、婦人方がたいそう強くなってきたようですから、

堪忍ということは時代遅れとして嫌われるかもしれません。

しかし一度自分が人の妻となり、

家庭に直接の関係を持つようになったら、

独身のときにはむやみに強がっていた者も

しみじみ思い当たることがると思います。

堪忍は、誠心から発します。

先方のご両親や御良人を大切に思われるのなら、

自然、堪忍強くなれるものです。

そうして幾久しく繁栄することを望みます。」

元帥の言、まことに味わうべきである。

おろかなる 心に尽くす 誠をば

みそなはしてよ 天地(あめつち)の神

東郷平八郎

***

引用は以上です。

末尾に元帥の言葉があります。

これから嫁入りしようとする小笠原子爵の御息女に語られた言葉なのですが、この言葉は、実はそのまま、東郷元帥自身の、軍という組織の中での生き方でもあったのではないかと思います。

海軍というのは、狭い船の中で、何週間も、ときに何ヶ月も、同じ顔ぶれで日々を過ごすことになります。

艦内の乗員は、その意味では、全員が同居生活する家族と同じです。

これはいまの自衛官も同じです。

そうした組織にあって、東郷元帥は、人の上に立つにせよ、副官や、水兵であるにせよ、世の中というものは何事も思い通りにいかないものなのだから、堪忍が大事だと述べておいでになります。

「こぶし偏にゲンコツと書いて先輩と読む」とは、昔よく言われたことです。

組織の中はとかく不条理だし、理屈も通らない。

それをいちいち理屈で反論したら、関係に破綻が生じます。

ですから一昔前までは、学生時代にはむやみに強がっていた人であっても、就職して社会人となれば、自然、堪忍することを覚えたし、結婚でもしようものなら、家庭という責任を抱え、じっと耐えぬく男にもなっていったものです。

人の器というのは、その人の忍耐力の大きさのことをいうと、昔誰かが言っていました。

近頃は、メディアなどを通じて、我慢をしないで我儘でいることが、まるで粋で格好の良いことであるかのような風潮があります。

だから自分だけの欲望でしか物事を考えられず、都民の税金を使って朝鮮学校に土地を寄贈するとか東京卸売市場で手抜き工事をして、懐に多額のお金をくすねるといった不埒がまかりとおっています。

こんなことでは、日本がまるでどこかの国のようになってしまいます。

末尾に東郷元帥の和歌があります。

おろかなる 愚かなる

心に尽くす 心に尽くす

誠をば 誠であれば

みそなはしてよ ご覧になってください

天地の神 天地(あめつち)の神々よ

たとえ人に愚か者と誹(そし)られようと、自分は心に誠を尽くしていきますから、天地の神々よ、どうかご覧になっていてください、といった意味の歌です。

誰が見ていなくても、神様がご覧になっていらっしゃる。

だからどんなときにも、たとえ人から愚か者と言われようとも、

自分は誠の心を尽くして生きていく。

これが世界中から賞賛を浴びて生きた日本を代表する元帥の言葉です。

「誠を尽くす」というのは、堪忍する、我慢するということです。

耐え難きを耐え、忍びがたきを忍び、それでも朴訥(ぼくとつ)と誠実を、明るく朗らかに貫(つらぬ)いていく。

人が生きる幸せというものは、実は、そういう中にあるのかもしれません。

(出典:女子鏡(昭和13年大阪府教育会発行))

お読みいただき、ありがとうございました。

↑ ↑

応援クリックありがとうございます。