昨日に引き続き、今日も大川周明先生の講話です。

当時のラジオ放送でいうと二日目の講義です。

大川周明先生といえば、戦後は右翼だとのレッテルばかりが先行し、まるで鬼畜米英を唱えた尖峰者みたいに言われるけれど、昨日の講義をお読みになられた方は、先生の態度は、決して鬼畜米英などというようなものではなく、ペリー提督にしても、実に立派な人物であったときちんと書いておられる。

その意味で、先生の姿勢は一貫しています。

すなわち、それぞれの国の伝統や文化を重んじ、真摯な態度でそれぞれの国のアイデンティティを冷静に見極めようとされる。

もっといえば、非常に冷静に、右に寄らず左に寄らず、歴史の推移を見ておられる。

ボクからみたら、むしろ大川先生を排斥した戦後日本の方が、言論封殺であり、際立った偏向があったように思えます。

さて、二日目の今日は、なぜ米国は、忽然と東亜に興味を示すようになって行ったのか、です。

=============

「米英東亜侵略史」二日目

~米国の東亜政策の変遷~

さて、19世紀前半のアメリカは、急速に領土を拡張しました。

その拡張は、植民と征服と買収との三つの方法で行われ、アメリカ合衆国の面積は、なんとわずか半世紀の間に、三倍半となっています。

領土が拡張することにより、当然、人口も増加する。

人口もまた、3倍半になっています。

この頃から、米国は東洋貿易への参加に強い関心を持ち始めます。

とりわけ無限の富を内包していると思われた「China市場」は、彼等の大いなる誘惑となっていったのです。

そして大西洋を横ぎってアフリカを回り、ペリーが通った航路と同じルートで彼らはインド洋、China海に向かいました。

その商船は、年々その数を増やしています。

このため当時の米国は、まさに造船業の黄金時代となった。

文久元(1861)年の統計によると、米国商船の総トン数は、554万トン。

ちなみに同時期の英国商船の総トン数が、590万トンです。

そして英米両国を除く世界諸国のが580万トン。

すなわち米国は、この当時、世界の商船の総トン数の3分の1の商船を保有していた。

英国と並ぶ大商船国だったのです。

そんな時期に、米国は、カリフォルニアで金山を発見します。

東部の米国人は言うまでもなく、世界中の人々が米国の太平洋沿岸に殺到して来ます。

おかげで沿岸一帯は、急激に発展します。

そしてChinese労働者で米国に渡航する者がにわかに多くなったのもこの時期であり、米国商品の対China輸出も、次第に盛況になっています。

こうなると従来のように、大西洋、インド洋を経由してChina海に至るのは非効率です。

そこで太平洋を横ぎってChinaに至る、直接航路を開く必要が出てきました。

加えて太平洋は、ニつの意味で米国人の心を惹き付けます。

ひとつは捕鯨です。

18世紀から19世紀にかけて、捕鯨は米国とロシアの、最も重要な産業のひとつでした。

ところが19世紀初頭になると、大西洋の鯨はほとんど捕り尽されてしまったのです。

同時に北太平洋におびただしい数の鯨がいることが知られたので、この方面での捕鯨船の活躍が目覚ましくなりました。

天保13(1842)には、米露両国の間に条約が結ばれて、両国が互いに領海内に入つて鯨を捕っても良いようになります。

このため米国捕鯨船が日本近海に出没するものも多くなり、1840年代には、既に1200隻に及んだといわれています。

当時、どうして彼等がそれほど捕鯨に熱心であったかというと、ロウソクの原料にする油を採るためだったのです。

その頃のヨーロッパは、植民地から搾取した富のおかげで、生活が豪奢となり、各国の宮廷や、貴族富豪は競って長夜の宴を張って、飲み、かつ踊っていたのです。

その宴会揚を、真昼のように明るくするために、数限りなくロウソクを灯した。

そのソウロクの白蝋(はくろう)が、鯨油から取れたのです。

つまり、贅沢が増せば増すほど、鯨がロウソクに化けて、ヨーロッパの金殿玉楼を照らすことになったわけです。

こうした次第で、太平洋に出漁する捕鯨船のために、暴風や難破の際の救難所または避難所が必要になり、米支直接航路のためには、中間の貯炭所、また食料補給所が必要になりました。

で、米国は日本に着目するに至ったのです。

かかる経緯から、米国における日本訪問の機が次第に熟します。

そしてついに、1850年には、米国議会がこの事を決議し、遂にペリーが日本に派遣されるに至ったのです。

このとき、米国政府がペリーに与えた訓示の要旨は、次のようなものでした。

(1)米国船舶が日本近海で難船し、または暴風を避けて日本の港湾に入った場合、日本は米国人の生命財産を保護するよう、永久的な和親条約を結ぶこと。

(2)米国船舶が燃料食糧の補給のために入港し得る港を選定すること、

(3)通商貿易のために二三の港を開かせること。

ペリーは、日米通商の下地を作つて帰国しました。

その後を受けて日米和親条約を締結したのが、ハリスです。

この条約調印のために、井伊大老の首が飛び、明治維新の機運を激成したことは申上げるまでもありません。

けれど私は、当時の談判の経緯を、仔細に書残したハリスの日記から、2~3の重要な箇処を紹介して置きます。

先づ彼は、

~~~~~~~~~~

従来幕府の役人は、日本の主権者たるミカドに対して、ややもすればこれを軽んずる傾向があったけれど、最近では盛んにミカドの絶対権を主張する。

これを見て、大勢が推移したように感じる。

私は従来、将軍が日本の君主と思っていた。

しかし今では、ミカドが名実共に主権者にして、将軍は其の仮装的統治者であるように思われ初めた。

~~~~~~~~~~

と申しています。

これはハリスの談判進行中に、日本国内に俄然として勤皇論が台頭してきたことを示すものです。

また彼は、

~~~~~~~~~~

日本という、この不思議な国の数々の中で、ミカドの如く私の判断を苦しめたものはない。~~~~~~~~~~

と書いています。

このミカドの不思議は、ひとりハリスのみのことでありません。

それは100年後の今日の米国人にとっても、依然として不思議なものです。

けれど、このたびの大東亜戦争における日本の強さの根抵を奥深く探ることによって、あるいは米国人も、はじめてこの不思議を理解するようになるかもしれません。

私は、そうなることを切に祈っています。

ペリーやハリス前の米国は、大統領ビューカナンが、1857年5月、China使節に任命されたイリアム・ピッドに与へた教書に於て、「Chinaには、米国との通商と、米国人の生命財産の保護以外には、いかなる目的をも追求しないとことを銘記せよ」と述べたし、Chinaで起こった長髪賊の乱に対しても、米国は傍観的態度を取っていました。

ペリーが画策した琉球占領計画も、ビューカナン大統領は「つまらない提案」としてしりぞけたし、これと時を同じくして、「台湾を米国の保護領とせよ」という宜教師パルケルの提案も、黙殺しています。

時の国務長官シュウォードは、将来、太平洋が世界政局の中心舞台となることを力強く主張したので、歴史家は好んで「シュウォード時代」または「シュウォード政策」という言葉を用いるけれど、実際には、当時の米国は、積極的活動を太平洋や東洋で、まるで試みてはいません。

これが1850年に至って、一旦は東亜への熱は著しく活発となるのだけれど、その後、1861年に始まる南北戦争以降、1898年のフィリピン占領までの40年聞、米国の東亜熱は、甚だ消極的でした。

この時代というのは、まだ金融資本主義が現れる前の時代で、いまだ帝国主義が確立されていない頃です。

この頃、欧米の東洋政策、わけても対China政策の領域を支配していた産業資本は、Chinaを自国製品の販売市場や原料生産地として、最大限度に利用することを目的としていました。

例えば、1868年、米国政府がロシアからアラスカを買収しましたが、米国民は政府の帝国主義的動向を激しく非難しています。

「国内に未だ耕されていない土地がおびただしくあるのに、何の必要あってかような無駄な買物をするのか。白熊でも飼うつもりか」と怒っています。

またソウル駐在の米国公使が、朝鮮に於ける宣教師と共力してアメリカ勢力をソウルに扶植しようとしたときも、米国政府はこの公使に対して、

「朝鮮の政治に干渉することは貴下の権限外である」とたしなめています。

日清戦争(1894~1895年)のときも、時の国務長官グレシャムは、

「米国は武力を行使し、またはヨーロッパ列強と提携して、この戦争に干渉する意思はもたない。米国は表面は好意的中立を守り、内実は日本にのみ好意を寄せるものである」という訓令を、ソウル駐在公使に与えています。

当時の米国は、日本の膨脹は米国の脅威とならないと考へていたのです。

そして日清戦争は、東亜政治史全体の偉大なる転回点となります。

日本に破れたChinaが、このとき初めてChina政府の無力を全面的に暴露したのです。

そして、ときあたかも。この頃に台頭してきた欧米の帝国主義が、孤立無援のChinaを略奪の対象として、激しく殺到し初めた。

これとともに米国の東洋政策も、俄然その方向を改めます。

シュウォードの太平洋制覇の理想は、只今申上げた通り、約半世紀の間、アメリカの具体的政策とはならなかったのだけれど、彼の理想は一部のアメリカ政治家によつて堅確に継承されて来たのです。

この理想は1880年代から次第に米国内に浸透しはじめてきた帝国主義と相結んで、アメリカの東亜政策も、ようやく積極性を帯びてくるようになったのです。

この新しい帝国主義の、最も勇敢な実行者は、大東亜戦争開戦時の大統領フランクリン・ルーズベルトの伯父である、セオドラ・ルーズベルトです。

米国は、1898年の米西戦争を好機として、フィリピン群島及びグアム島を獲得しました。

この戦争の当初、時の大統領マッキンレーは、

「米国は、フィリピン群島の強制的併合を行うのではない。

予の道徳的規範によれば、かくの如きは犯罪的侵略である」

と声明していたのだけれど、後には「神意」と称してフィリピン統治を米国に委任せよと要求しています。

このとき、一切の献立を行ったのが、とりもなおさず海軍長官であつたルーズベルトです。

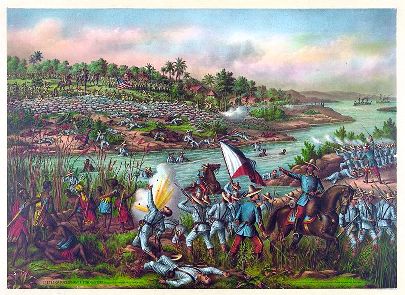

米国は、スペインの統治に不満を持つフィリピン独立運動者を煽動し、これを援助してマニラのスペイン守備隊を攻撃させました。

このとき米国は、いろいろな約束を彼等に与えているけれど、彼らを片付けるに足る軍隊が米国本国から到着するに及んで、一切の約束を破り去っています。

要するにフィリピン独立党は、アメリカに欺かれて、その手先となつてスペイン軍と戦い、その後に彼等自身が葬り去られたわけです。

この当時、日本の民間人にはフィリピン独立運動に援助を与えた人々も多く、アメリカの悪堀なる手段を痛憤したのだけれど、日本政府は、

「如何なる国が南太平洋で日本の隣邦となるよりも、米国が隣邦となることを歓迎する」として、米国のフィリピン併合に賛意を表しています。

そして米国は、「イギリスが香港に拠る如く、我らはマニラに拠る」と公言し、フィリピンを根城として東亜問題に関与する実力を養ひはじめ、1899年には、国務長官ジョン・へーの名に於て、Chinaの門戸開放を提唱し、翌1900年には、Chinaの領土保全を提唱しています。

この二つの提唱は、当時の米国の言い分によれば、ある程度まで利他的政策であり、Chinaに同情しChinaを援助せんとする希望から出たものであるというのだけれど、それはあきらかに偽りの標榜です。

第一にへーはこの政策を提唱するにあたって、いささかもChina自身の希望や感情を顧みていません。

China政府は門戸開放に同意するかどうかの問い合わせすら、米国から受けたことがなかったのです。

へーの提唱は、Chinaに対する米国の権利を一方的に主張したもので、要するに、

1 Chinaは米国の同意なくして如何なる国にも独占権を与えてはならない。

2 Chinaは米国の同意なくして如何なる関税率を決めてはならない。

3 Chinaは米国の同意なくして他国と如何なる相互条約を結んではならない、

といふ要求です。

この時点で、ヨーロッパの列強は、米国に先んじてChinaでそれぞれの国の勢力範囲や利益範囲を確立していました。

立ち遅れたアメリカは、Chinaに対する自国の政治的・経済的発展に、すでに欧州列強という障害に直面し、これを上回る権益を得るために、Chinaに門戸開放を求めたのです。

別な言い方をすれば、Chinaが列強によつて分割統治となった揚合、後発の米国は、分け前が少ないことを知っていたので、領地確保とは別な側面からChinaにおける自国の権益を確保するしかなかったわけです。

すでにこの時点で、ロシアや英国は、武力によって領地をChina国内に確保しています。

ことにロシアは、将来も同様の手段を遂行せんとしていた。

米国は、門戸開放と領土保全とを提唱する以外、Chinaに於ける現在及び将来の帝国主義的利益を擁謹するための現実の手段をもたなかったのです。

≪大川周明先生「米英東亜侵略史」(3)≫へ続く

↓クリックを↓