昨日に引き続き、南京攻城戦についての記事を書いていきます。

南京城への攻城戦については、昨日の記事の冒頭でご案内した冨澤繁信先生の調査結果に基づいて、お話を進めさせていただきます。

いよいよ南京城突入です。

冨澤先生は、南京城攻略戦の実際の戦闘に参加した偕行社(元、日本陸軍士官クラブ)の犬養総一郎さんから、実際の戦闘の模様を克明に教わられています。

犬養氏は、第19師団の通信班長として南京戦に参加し、南京戦後も南京にとどまり、戦後、南京事件が問題になってからは、南京戦参加者の多くに接触して、南京戦の実像にせまり、偕行社発行の「南京戦史」刊行に際しても、編集委員として活躍された方です。

犬養氏の姿勢は一貫しています。

「南京大虐殺」どころか、「南京事件」そのものが存在しない。

それは歴史をつぶさに調べればわかることである、というものです。

ですから氏は、「南京事件」という用語すらも使うことを拒否しています。

つねに「いわゆる南京事件」と呼んだ。

*

China国民党が60万の大兵力を結集させて日本軍を打ち破ろうとした第二次上海事変のあと、日本軍は蒋介石のいる国民党の拠点、南京へと兵を進めます。

南京への日本軍の進出を「侵略」だという人がいますが、昨日の記事を読まれた方なら、それがいかに的外れな用語の使い方なのか、おわかりいただけようかと思います。

要するにChinaをわが物にしようとする欧米列強の操り人形と化したChinaの軍閥蒋介石軍は、欧米がChinaを植民地にするうえで、最大の障害である日本への噛ませ犬として、日本軍に対して、さんざんあくどい挑発行為を行ってきたのです。

そしてついに、非戦闘区域であるはずの上海で、日本の海軍陸戦隊4千に対してドイツ式訓練を受けた5万の精鋭を持って、襲い掛かる。

海軍陸戦隊は、これを10日間持ちこたえ、その間に急きょ、日本陸軍が松井石根大将を総大将とする上海派遣軍10万の兵力で、これを救助に向かいます。

これを迎え撃つ蒋介石軍は、なんと60万。

2万ものトーチカを配し、日本軍の到着を手ぐすね引いて待ちかまえた。

もし、ここで日本が負けていれば、蒋介石は一気にChinaの覇権を握り、初代中華民国皇帝になれたかもしれない。

そして軍の兵装や補給の一切合財を、米英独ソなどに依存した蒋介石は、欧米のいいなりに国土を植民地化させ、中国国民は、白人の奴隷に成り下がるところでした。

ところが、絶対勝利を目指して上海に結集した蒋介石の60万の軍団は、松井大将の上海派遣軍の前に、あっさりと潰走してしまいます。

そして日本軍は、南京へと向かう。

*

南京城内の住民は、日本軍が南京に近づくにつれて、戦禍を恐れて南京から次々に疎開して行きます。

これには、南京城内にいる蒋介石軍の行状も見過ごせません。

後にわかるのですが、蒋介石率いる国民党軍は、南京城内の一般の民家に敵(日本軍)が潜むのを恐れて、住民が居住する城内の住宅街に火を放ち、燃やしてしまったのです。

そりゃあ、南京の市民は、城外に逃げ出す。

おかげで、日本軍が近づくにつれて、南京城内の人口は減り、かつては100万人が居住した南京城は、日本軍が到着する頃には、20万人に減っています。

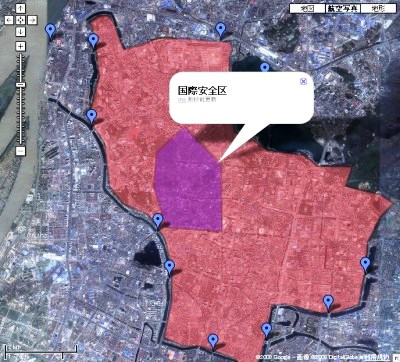

そしてその20万人は、外国人宣教師たちの努力によって、南京城場内のほぼ中心にある「国際安全区に集結させられています。

城内のほぼ中央に、国際安全区(外国人居留区)があります。

要するに、松井石根大将率いる上海派遣軍が南京に到着したとき、南京城内は、この国際安全区以外は、ほとんど「無人となっていた」わけです。

昭和12(1937)年12月14日に入城した第十軍参謀の山崎氏も、その日記で、南京城の南端にある中華門から東端の中山門まで行った見分として、

~~~~~~~~~~

南京城東部は、広漠たる空地にして、都市計画の雄大さを認む

~~~~~~~~~~

なんて、日記に書いています。

南京城内が、なんにもない広大な空き地となっている様子を見て、ああなんと雄大な都市計画なのだろうか、とのんびりと感心しているのです。

要するに、そこには誰もいなかった。

また、12日と14日に、城内東北部の残敵を掃討した佐々木大三〇歩兵旅団長も、

~~~~~~~~~~

住民はひとりも顔を見せない。

痩せ犬だけが無表情に歩いたり、寝そべったりしていた。

~~~~~~~~~~

と書いています。

つまり、安全区以外のところは、「無人地帯」だったのです。

ということは、そこでは住民を対象とした残虐行為など、起こしようがない。

すなわち、全市にわたる日本軍の残虐行為など、起こしようさえなかったわけです。

虐殺も何も、犬が寝そべっているだけだった。

さらにいうと、南京城の外側、つまり城外においてもこれはおなじことで、住民は立ち退きを命じられ、誰もいない。

歩兵第三八連隊の戦闘詳報によると、

~~~~~~~~~~~

興衛および十字街付近は、小集落の点在をみるも、住民は居住しあらず。

敵はこれらの家屋をほとんど焼却し退却せり。

~~~~~~~~~~~

となっています。

ニューヨーク・タイムズのダーディン記者も、当時の様子を「China軍による焼き払いの狂宴」と題して次のようにレポートしています。

~~~~~~~~~~

昭和12(1937)年12月7日、日本軍が進撃し始めた。

これがChina軍による焼き払いの狂宴の合図となった。

南京に向けて15マイルにわたる農村地区では、ほとんどすべての建物に火がつけられた。

村ぐるみ焼き払われた。

農業研究書、警察学校その他多数の施設が灰塵に帰した。

火の手は南門周辺地区と下関(シャーカン)にも向けられた。

China軍による焼き払いの損害は優に3000万ドルにも及ぶ。

~~~~~~~~~~

要するに、南京城の内外は、日本軍が到着した時点で、すでに国際安全区を除いて、まったくの無人だったのです。

住民が、安全区に集中して避難していたことは、南京事件を考えるうえで、きわめて重要な事実です。

そこに「虐殺された」とされている住民は、誰もいなかった。

*

昭和12(1937)年12月9日、日本軍は、南京城の包囲を、ほぼ完了します。

この時点で、松井大将は蒋介石に対し、南京城の平和的明け渡しを勧告した。

戦闘になれば、両軍ともに死傷者が出るのです。

しかし蒋介石の意を受けた唐生智南京防衛軍総司令官は、これを拒否する。

やむを得ず日本軍は、12月10日、総攻撃を開始します。

ちなみに、この12月9日から、日本軍が攻撃を開始する12月10日まで、あるいは、日本軍が、南京城の包囲をしている間、China兵は日本軍に向けてガンカン撃って来ています。

ライフルによる射撃なんていう生易しいものではない。

大砲やら迫撃砲やらを、ガンガン撃ちこんでくるし、トーチカや門や塀の上からは機銃で掃射を浴びせてくる。

その中を、日本軍側は整然と銃撃砲撃をこらえて待機していた。

まさに、徐(しず)かなること林の如し、だった。

そして12月10日、日本側の総攻撃が一斉にはじまります。

双方とも果敢に戦闘が繰り広げられる。

このとき、南京城内にいた国民党軍は、蒋介石率いる国民党軍の精鋭中の精鋭です。

なにせ首都警護の任に就くエリート軍団です。

南京城の外側に、数多く作られていたトーチカ群は、結果として日本軍がこれを破っているけれど、その遺体を確認した日本軍の将兵は、彼らの姿に驚いています。

装備の優秀さもさりながら、彼らはトーチカ内で足を自分で鎖で縛りつけ、死ぬまでそこで戦い続けるという明確なメッセージさえ残していた。

末端の国民党の兵士たち、そして国民党のエリート兵士たちの心や哀し、です。

彼らは、祖国の自尊独立のために、自分たちが正義の戦いをしていると信じていた。

だからこそ、自分で足をトーチカ内に縛り付け、攻めてくる日本兵に向けて発砲し続けていたのです。

けれど、歴史を振り返ってみれば、彼らは、単に蒋介石の名誉欲に騙され、その蒋介石は欧米列強に操られていただけであった。

哀れなものです。

もうひとつ言うならば、彼らがトーチカ内に自分の足を鎖で縛りつけたのは、蛮勇と呼ぶべきものです。戦いは虚勢で行うものではない。

ようやくトーチカ群を破り、城門に達した日本軍ですが、そこでも激しい撃ちあいが展開されます。

ここでもまさに大激戦が繰り広げられた。

古来、城塞都市というのは、外からの攻めに対して鉄壁の守備ができるように構築されているものです。

南京城も例外でなく、分厚い城壁に、門によっては、内部が三重構造になっているものもある。

一の門を破って中に突入すると、袋の鼠とばかり、内側の二の門の上から機銃掃射やら爆弾やらを浴びせてくる。

その二の門をやっと破って突入すると、こんどは三の門から銃弾を雨あられと降り注いでくる。

まさに大激戦が繰り広げられたのです。

ところがその大激戦のさなかである12日夜8時、南京防衛軍総司令官である唐生智は、少数の司令部の部下を連れただけで、南京城からそくさくと逃亡してしまいます。

逃亡経路は、南京城の北北西の揚子江に面した下関門からです。

そこには、付近から徴発した大小さまざまな船が係留してあったのだけれど、唐生智は、逃げるに際して、その中の優良な船をほとんど使って、対岸の浦口へ渡ってしまった。

すでに蒋介石は、戦闘開始前の12月7日に、さっさと南京から逃げています。

そして南京には、蒋介石がいう中華民国の首都である南京を防衛する総司令官がいたはずなのに、これまでがさっさと逃げてしまった。

総司令官の逃亡を知った国民党軍の各城門守備隊は、士気がいっきに衰えます。

そしてまだ日本軍が囲んでいない、南京城の東北、および西の門から一斉に脱出しようとします。

城内にいた10万の国民党兵が、一斉に脱出しようと逃げ出したのです。

その混乱や、推して知るべしです。

*

なかでも揚子江の波止場に通じる挹江門(ゆうこうもん)から脱出しようとする者が最も多かった。

ここで悲劇が起こります。

国民党軍は、督戦隊という、特殊任務を帯びた部隊を持っています。

督戦隊は、持ち場を離れて逃亡しようとする味方の将兵を銃で脅し、持ち場に帰らせる任務を帯びた部隊です。

挹江門にいた督戦隊は、先を争って挹江門から揚子江に逃れようとする味方の将兵に対して、銃撃を加えて、これを阻止しようとしたのです。

退却をしようとする国民党兵士たちは、これに銃撃をもって応じた。

双方がいわば同士討ちをすることで、挹江門には、国民党兵たちの死骸の山ができてしまいます。

逃げようと殺到する数万の国民党兵。

これを追い返そうとする少数の督戦隊。

衆寡敵せず、督戦隊は壊滅し、退却する国民党兵士たちは挹江門の外に脱出していきます。

ちなみに、ここで起こった事態は、銃を持った国民党督戦隊と、持ち場を離れて逃げようとする国民党兵士たちとの撃ちあいです。

大勢の兵士同士の死傷者が出る中、こうした銃弾飛び交う激戦の場に、一般人が入り込む隙は、ありません。

虐殺があったとする人たちは、この挹江門においても日本軍が虐殺を行ったかのごとく主張するけれど、激戦のさ中に、銃も持たない一般人が、挹江門を出て、揚子江のほとりにある下関に到達したなどということは、まずありえないことです。

*

挹江門の外側には、揚子江が流れており、そこには港である下関があります。

下関には、近隣から多数の船が集められていたけれど、12日に先に逃げてしまった南京防衛軍総司令官の唐生智が、いい船、おおきな船は、みんな持って行ってしまった。

結果、下関には、小船しか残っていません。

国民党の敗残兵たちが下関にたどり着いた時には、ロクな船が残っていなかったのです。

それでも、逃げようとする一心の国民党兵たちは、先を争って船に乗り込みます。

たちまちのうちに、船が満杯になる。

なにせ数万人が一斉に小舟に殺到したのです。

船内は、China兵であふれかえります。

乗車定員をはるかに超えた船は、転覆の危険が生まれます。

それでもあとからあとから敗残兵たちが押し寄せる。

そこでも凄惨な殺し合いが行われます。

乗り込もうとして銃で撃たれるもの、先に乗っているものを銃で撃ち殺して自分が乗り込もうとする者。

Chinaの古書の春秋に、同じような悲劇を描いた逸話があります。

港を出て行こうとする船に大勢の人が船べりにつかまる。

あまりに多くの人が船べりにつかまると、船が転覆してしまう。

そこで、つかまった人たちの手首を片端から切り落とした、という物語です。

それと同様のことが、下関で起こった。

船が出て行ってしまうと、多くの敗残兵たちが、揚子江を泳いで渡ろうとします。

そして多くの兵士が、途中でおぼれ死んでいます。

また、下関を出港した船も、乗員が多すぎて舵が効かない。

で、水流に押し流されて、目指す対岸の浦口よりも、数キロも流されています。

そしてその大混乱のさ中に、日本軍の津連隊が下関に到着します。

混乱したChina兵たちが、日本軍に向けて発砲する。

相手は、逃げる途中とはいっても、れっきとした国民党兵士です。

やむを得ず日本側からも機銃掃射を浴びせます。

そしてさらに死傷者が出た。

ただし、です。

ここでもはっきりとさせておかなければならないのは、逃げて下関に到達していたのは、国民党の兵士たちです。

そこに一般市民はいない。

このとき、南京城は、軍人と軍人による戦闘行為が行われていたのであって、兵隊同士の撃ちあいは、国際法上、適法なものです。

そしてそこで行われたのは、一般人に対する虐殺などという非道では決してない。

*

そうこうしているうちに、揚子江の下関~対岸の浦口間に、日本の砲撃艦が到着します。

開戦とともに南京に向かった日本の砲撃艦群は、途中の機雷による妨害に遭い、その除去に時間をとられて、やや遅れて現場に到着したのです。

ここでも、日本の砲撃艦が、揚子江を渡って逃げようとする南京市民に対して砲撃し、これを虐殺したかのように虐殺派の人たちは主張しています。

ところが事実は、実際に従軍していた橋本以行氏によって明らかになっている。

~~~~~~~~~~~~

最初に出会った小舟の群れは、難民のようであったので打ち払わずに進んだ。

後続の諸艦に対しても、「射撃しないように」と注意した。

~~~~~~~~~~~~

ここでも、南京虐殺など、起こりようがなかったのです。

*

南京城内から、北側の挹江門ではなく、北にある中央門に向って逃げようとする敗残兵たちも万単位いました。

この方面は、奈良連隊が担当しています。

ところが、この方面にいた国民党兵は、日本軍が追いついた時点で、まるで戦意がない。

ハナから降伏の意思表示をしてきます。

相手は万単位です。

処理に困った奈良三八連隊は、本部と相談して、「捕虜はせぬ方針」とします。

すなわち、全員、武器を取り上げ、その場で釈放したのです。

ところが、釈放したはずのまる腰の国民党兵たちが、奈良連隊のあとをゾロゾロとついてきます。

虐殺派の人たちは、このときの「捕虜にはせぬ方針」という言葉だけを取り上げて、そこで虐殺したのだ、とわめきちらすけれど、武器を取り上げて即時釈放しただけの話です。

向こうが降参しているのだから、それ以上、なにもすることはない。

そもそも日本軍が、虐殺集団なら、どうして彼らは日本軍のあとを、丸腰のままで命令もされていないのに後ろからゾロゾロとついてきたのでしょう。

これもすこし考えれば、簡単にわかることです。

彼ら国民党兵にとって、鬼より怖いのは、まだ城内にいるかもしれない、おなじ国民党の督戦隊なのです。

武器を取り上げられ、まる腰になったところで、督戦隊に見つかったら、それだけで容赦なく殺される。

そんことになるならば、治安のよい日本軍の後について行った方が、はるかに安全なのです。

もし日本軍が、降伏したものを虐殺するようなオソロシイ集団なら、そんなところに、誰もノコノコとついていくなどしないのです。

*

揚子江にのぞむ下関で船に乗り損ねたChina兵たちは、下関から南京の城壁沿いに南へと逃げ出します。

すでに船に乗り損ね、あるいは船べりで、凄惨な殺し合いをしてきた彼らです。

すさまじく殺気だっている。

そして逃げたい一心で、猛烈な勢いで押し寄せてくる。

南京城の西側の壁の外側を北上してきた熊本連隊が、ここで彼らと真正面から激突することになります。

とにかくChina兵は、圧倒的に数が多い。

しかも下関で船に乗り損ねた連中が、次から次へと城壁の外側を南下してくるのです。

どう考えても、圧倒的に不利な状況に置かれた熊本連隊ですが、そこは加藤清正公以来、武門の家柄の熊本連隊です。

大激戦の上、まさに弾丸も底をつこうとする中、戦死した者の携帯していた弾丸を使ってでも奮戦し、ついにこれを撃退。

下関まで達します。

いやはや、熊本の連隊は、強い強い。

*

国際安全区の南端から、すぐ西側にある漢西門から、揚子江に向かって逃走しようとしていた国民党兵もいました。

ここには、彼らは鹿児島の都城連隊と撃ちあいになり、都城連隊が圧倒的勝利を飾り、これを鎮圧しています。

*

ちなみに、「南京虐殺と戦争」「私記南京虐殺(彩流社)」などを書いた共産党員曽根一夫は、その本の中で、自身の体験として、日本軍が南京で虐殺した様子を克明に描写しています。

彼が、南京戦に従軍していたのは事実です。

けれども曽根一夫が所属していたのは、岐阜第六八連隊です。

その岐阜第六八連隊は、南京城の南東にある通済門の外側の警備をしていた連隊です。

つまり、曽根一夫は、なるほど南京戦に参加したけれど、城内に攻め入ったことはないし、このあたりではそもそも国民党軍との戦闘さえも行っていない。

要するに曽根一夫は、戦闘開始から終了まで、弾の当たらない安全な場所の警備をしていただけであって、戦いの最中には、一歩も南京城内にはいってさえいない。

彼の本は、自身の体験というより、自分の妄想を書いただけの本であると断じることができます。

こうして南京城は、日本軍によって制圧されます。

次は、城内の掃討戦です。

↓クリックを↓