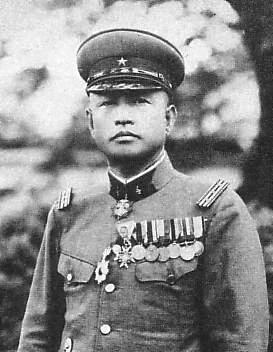

石原莞爾先生の「最終戦争論」の全文をご紹介しようと思います。

先に、ボクの所感を述べます。

これはお天道様に蚊が挑むような話で、きわめて無謀なものです。

ただ、先に自分なりの考えを述べ、そのうえで、莞爾先生の全文については、明日ご紹介しようと思います。

石原莞爾先生の「最終戦争論」は、要約すると、人類の行った戦争には「決戦戦争」と「持久戦争」があって、二つの戦争様式は古代から相互に繰り返しながら進化してきた。

けれども、人類がその兵器を進化させ、大量破壊兵器によって戦士ではなく一般人を人質にとる段階に至ると、もはや戦争は起こせなくなる。

その結果、武力をもって国家間に行なわれた闘争心は、人類の新しい総合的大文明建設の原動力に転換せられであろう、むしろそれを打ちたてて行くことが、われわれ日本人に課せられた命題である、というものです。

強力な武器を持ち闘いを制する者が、覇者となって人々に君臨し搾取するというのが、いわば「西洋型覇道文明」であり、これは究極兵器の登場によって、みずから行き詰まってしまう。

武器を持って戦いを制する者が、衣食住を奪い、強い者のみが生き残るという様式は、長い年月、人類に定着してきたけれど、究極の兵器が登場すると、もはや戦争ができなくなる。

仮にこれを「武器をもって征服し収奪する文化」、略して「武器の文化」と呼ぶとします。

「武器の文化」は、究極の最終兵器の登場で、終焉を告げる。

そうなると、これに代わる新たな文化が必要になるけれど、それが日本古来の「共生の文化」である、と説いているわけです。

これを、石原莞爾は、なんと昭和15年に説いている。

以下は、ボクが勝手に思った所感です。

それは、人類史の大きな流れのようなものです。

いまの人類は、5万年ほど前に、中央アフリカを出発した150人ほどが、すべての人類の起源になっているのだそうです。

このことは、ミトコンドリア・イブの研究から明らかになりました。

中央アフリカにいた人類は、なにかの事情で、その中の150人が、北上して当時まだ緑豊かな大地だったサイジアラビアの大地にたどり着いて、そこで生活をはじめた。

サウジアラビアのあたりは、いまは、どこまでも続く荒涼とした砂漠ですが、大昔から砂漠だったわけではないのです。

昔は、緑豊かな森の大地だった。

森は、果物を実らせ、小動物を養います。

人々はそこで豊かに暮らすことができた。

ちなみに、当時、その場所はエディエンと呼ばれた。

そうです。エデンの園です。

同時に、いつの頃からか、人々は「火」を使うことを覚えます。

火は、食料の煮炊きや、夜間の照明などに用いられた。

「火」=赤=「りんご」です。

火は、木で焚かれます。

木を焚くには、木々を伐採しなければならない。

しかし、木は、刈ったら容易に生えてきません。

木を切ったあとは、しばらくは草原となりますが、樹木と草では、その貯水能力が圧倒的に異なります。

豊富だった森林は、徐々に失われ、草原化し、砂漠化します。

そして森がなくなると、そこにあった果物も、小動物たちもいなくなる。

だから人々はエディエンを追われた。

人々は木と食を求めて他の土地に移らなければならなくなった。

西へ向かった人々は、食を得るために、大型の動物を集団で狩るという生活様式を定着させ、そのために狩猟道具である大型の武器を手にするようになります。

長い年月をかけて、彼らは、狩猟に適した肺活量のある厚い胸を手に入れます。

手にする武器もより強い武器へと進化させた。

東へ流れた人は、いまから3万年くらい前までに、バイカル湖のほとりで生活するようになります。

寒冷地です。

食料も小動物も決して豊富ではない。

ですから彼らは、自然と共生し、自然を育みながら食を得るという生活様式を定着化させます。

簡単に図式化すると、

西へ向かった人々は、食を得るために武器と収奪を選択した。

東へ向かった人々は、食を得るために労働と共生を選択した。

となります。

この2つの文化性の違いは、大地に線路をひくということを想像したらわかりやすいかもしれません。

たとえば、満洲の地平線の彼方まで続く広大な荒れ地を想像してみてください。

地平線の彼方まで、何もないのです。

そこに、線路をひく。

枕木を並べ、重たい鋼鉄の線路をその上に載せます。

たいへんな作業です。

いくら枕木を並べ、その上に線路を置いても、なかなか地平線の彼方まで線路は届かない。

毎日毎日、徒労の連続のような感じがします。

でも、やらなければならない。

武器と収奪の文化の人々は、こうした事業をするとき、奴隷を集め、武器で脅しながら、無理やり工事をやらせます。

これに対し、労働と共生の文化の人々は、事前にみんなで話し合い、その必要性を認めたら、みんなで一緒に重たい荷物を運び、共同して作業をする。

サボっている人間がいても、誰も後ろからムチで叩いたり、銃で脅したり、サボっている人間を、見せしめのために血祭りにあげるようなことはしません。

むしろ、みんなが一生懸命働いているのに、自分だけサボっているのは、恥ずかしいことだ、とひとりひとりが考え、励まし合って労働に励みます。

これが「労働と共生の文化」です。

大型動物を武器を使って集団で倒し、それによって食を得た西洋の文化と異なり、東に流れた古代の人々は、厳しい自然環境の中で、みんなで力を合わせて動物を養い、みんなで協力しあって食べ物を栽培して食を得るという道を選んだのではないか。

そのために、水のきれいなバイカル湖のあたりに文明を築いた。

ところがいまから1万8000年前、地球気温が急速に寒冷化します。

原因はわかりません。

巨大隕石だったかもしれないし、地軸の移動だったかもしれない。

原因はわからないけれど、地球気温がとつぜんマイナス8度も下がったということは、様々なデータで証明されています。

この地球気温の急速な寒冷化は、北極圏と南極圏の氷を増大させ、なんと海面を140メートルも低下させています。

どれだけすさまじい寒冷化が襲ったかがわかろうというものです。

おかげでアジアのユーラシア大陸と北米大陸は地続きになったし、樺太と日本列島も、アジア大陸と陸続きになった。

きれいに澄んだ水をたたえるバイカル湖周辺に定着していた東のモンゴロイドたちは、急速な寒冷化に食を奪われ、やむをえず、世界に散ります。

一部は、中央アジア方面に向かった。

一部は、陸続きになったベーリング海峡を渡って北米大陸に向かった。

そして一部は太平洋を南下して日本列島に住みついた。

モンゴロイドの文化は、自然との共生の文化です。

彼らは武器を持たず、労働して食を得、集団労働のために人の和を大切にした。

こうした文化の片鱗は、北米のインデアンや、中央アジア、日本に、いまなお根強く残っています。

こう書くと、いや、インデアン達は、白人が北米大陸にやってきたとき、勇敢に戦ったじゃないか、彼らは好戦的な民族ではなかったのか? と思われる方がいるかもしれません。

しかしよく考えてみてください。

インデアンが闘いに明け暮れる好戦的な民族なら、彼らの服装は戦のための防護を施したものとなったことでしょう。

しかし彼らの服装を見ると、どちらかというと派手な装飾を施しており(装飾には手間暇がかかる)、弓矢や銃弾を防ぐには不適切な服装です。

また、衣類に手間暇かけて派手な装飾を施すというのは、日本の縄文文化やウズベクなど、非好戦的民族の民族衣装に共通の特徴でもあります。

では、支那はどうなのか。

食を得るために大型動物を狩る道を選択した西へ向かったコーカソイド(ヨーロッパ系人種)たちは、竪穴式住居に住み、毛皮をまとって動物達を捕食するために、世界に散ります。

そしてその一部が、支那の黄河流域に住みついた。

それがいまから4~5000年ほど前です。

これが黄河人です。

黄河文明を形成した黄河人たちは、モンゴロイドではなくヨーロッパ系のDNAを持つものたちであったことが、黄河の遺跡から出土した人骨のDNA鑑定でわかっています。

一方、支那の揚子江流域では、モンゴロイドたちが、高床式住居に住み、稲作文化を形成していた。

長江人と呼ばれる人たちです。

黄河人であるコーカソイドたちは、武器を所持し、収奪をする文化の人々です。

長江人であるモンゴロイドたちは、武器よりも鍬(クワ)を持ち、労働と共生を図ろうとする文化の人々です。

コーカソイドたちは、強力な武器と狩りのときの集団戦術で、次々と長江人たちの住む村を襲い、食料や女を奪う。

復讐のためにたちあがった長江人たちは、やはり武器を持つようになり、コーカソイド達と戦った。

復讐戦です。

自分の妻や子供たち、友人たちを殺されたという恨みがある。

怨恨による闘いですから、それはとっても残虐なものとなる。

ときに皆殺しも行われたことでしょう。

やられた黄河人たちは、当然軍勢を整えて、モンゴロイドの長江人たちを激しく殺戮します。

長い年月をかけて、殺戮と強姦が繰り返されることによって、双方の血は混じり、外見上の特徴は人口の多いモンゴロイド系の特徴を示すようになった。

いまでも、支那人のミトコンドリアDMAの中には、あきらかにコーカソイドの特徴を持つ遺伝子が組み込まれているのだそうです。

こうして、支那大陸では、武器を持って殺し合う文化が発達します。

言語も、論理よりも戦いに適した形、すなわち(主語+述語+目的語)に変化します。

敵兵を前にして、「お前!、撃て!、あいつを!」という語順です。

文句なしに相手を従わせる言語です。

「撃て」に対して、「ヤダ!」と言ったら殺される。

おもしろいことに、支那の周辺部にいる少数民族の間には、日本語と同じ語順の言語が残っています。

語順は、「お前! あいつを、撃て!」という順です。

「あいつを」と言っている間に、敵の矢が飛んできたら殺されます。

そもそも闘い向けの言語ではない。

要するに、約15万年前に誕生した現生人類は、約5万年前に、狩猟採取を中心とした武器を持つ文化の人々と、武器よりも労働と共生によって食うことを選択する文化に別れた、ということです。

そしてこの2万年くらい前までは、互いに全然別なエリアで生活していたものが、5000年ほど前頃から、西と東の文明が衝突しはじめた。

この5000年間、武器を持って収奪する文化が武器を持たない共生文化の人々を滅ぼし、従えてきたといえるのではないか、そんな風に思えるのです。

そして、殺さなければ殺される。そうした時代の背景は、武器を極端に進化させた。

結果、石原莞爾のいう「持久戦」と「決戦戦」の相克のような事態が起こった。

武器は科学文明の発達によって、次々と進化し、いまや人類は人類を何十回も死滅させることができるほどの強力な武器を手に入れるに至った。

そしてここまできて、人類は、「強力な武器」を持つ者同士で戦争ができない、戦って相手を征服し、邪魔者を殺害して人々に君臨するという、人類5000年の覇道文化を行使できなくなってきた。

神々がもし本当におわすなら、当初は大東亜戦争を人類の最終戦争とし、「共生族」に勝利を与え、人類の長い武器と覇道による闘いの歴史に終止符を打つつもりだったのかもしれません。

ところが、ここに困った問題が起こります。

戦後、インドで大規模な飢饉が起こるのです。

数億単位で人が餓死する。

そのインドは、「武器を持つ文化の覇道族」の支配下にあります。

インドを救うための「生産性の高い小麦」は、「共生族である日本」が持っています。

≪参考:小麦の話≫

http://nezu621.blog7.fc2.com/blog-entry-902.html

神々は、もしかすると「共生族」の236万柱の命と引き換えに、インドの億の民の命を救われる道を選ばれたのかもしれません。

ある日を境に日本にはまるでツキがなくなり、連敗が続くようになる。

日本は戦いに敗れ、国土を灰燼に帰させてしまいます。

しかし日本の持つ小麦の種子は、「武器族」によってインドにもたらされ、数億の人口を飢えから救っています。

ここで不思議なことが起こります。

これはほとんど人類史上の謎に近い。

なんと破れたはずの日本は国家を存続させたのみならず、灰燼に帰したはずの国家まで、わずか十数年で以前よりも立派な町並みに再生してしまった。

そしてわずかの間に世界第2位の経済力まで身につけてしまった。

しかも人口は、戦前の8千万人から、1億2600万人と、1.5倍に増大しています。

さらに世界各地で「武器族」の支配下に置かれた国々は、様々な混乱を経由しながらも、次々に「武器族」からの支配を逃れて自立し、その多くは「武器による支配」の国家ではなく、「共生の文化」を取り入れて、戦乱のない国家体制を築いてしまった。

最終戦争であるべき大東亜戦争のあとにも、人類はまだ地球上のあちこちで戦争をしています。

しかしその戦争は、常に「代理戦争」です。

「最終兵器を持つ」大国同士は争わず、「最終兵器を持たない」国を利用して、戦争をさせるというものです。

しかし人類史を巨視的にみれば、人々は自分で武器を手にして食料を漁らなければ生きられないという時代から、自然と共存し、社会的分業によって効率的に食料の供給を賄うという時代を得るに至っています。

人類5000年の「武器による収奪」の時代は終わり、世界がひとつになって「共生」を図る時代になろうとしている。

石原莞爾は、その「最終戦争論」の中で、「新しい道徳の創造」の必要を次のように唱えています。

~~~~~~~~~~~

ちょうど、われわれが明治維新で藩侯に対する忠誠から天皇に対する忠誠に立ち返った如く、

民族の闘争、諸国の対立から、民族の協和、諸国家の本当の結合という、

新しい道徳を生み出して行かなければならない。

~~~~~~~~~~~

まさにいま、世界に必要なものは、石原莞爾の言う「人類や諸国民が共生するための新しい道徳」なのかもしれません。

そしてなぜか今、強大な武器を持ちながら「共生」に目覚めた米国に対し、「中共」という「武器族」「覇権主義国家」が、世界の安定を脅かし、日本という「共生族の最後の砦」に対して、明らかな意図をもって敵対行動をとり続けています。

すこし前まで、武器族の中心者であったソ連は、米国の凛とした対抗で、自滅し崩壊しました。

いま、武器族中共の覇権主義の横暴に、もっとも凛としていなければならないはずの日本は、まるで崩壊寸前です。

支那の覇道主義に屈するか、それとも日本の共生の文化をこそ、これからも世界の人類の普遍的文化としていくか。

それは、世界に黒い覇権主義を招き、人が人を殺す収奪の文化をこの先なん百年、なん千年と人類が続けていくのか、それとも人類5000年の殺戮の歴史にピリオドを打って、人類が福祉と平和と自然との共生を図る生物として生まれ変わるかの、まさに瀬戸際といえるのかもしれません。

だからこそ、いま、世界は、日本を見ているのです。

日本が凛とした国家として復活し再生するか、それとも支那の覇道に屈するのか。

世界は、固唾を飲んで、じっと見守っている。

世界の人類に不幸をもたらすのか、世界の人類に共生と幸福をもたらすのかは、いま、私たちひとりひとり日本人の選択にがかかっているといえるのかもしれません。

庭に植えた柿の木が、大きな実をつけた。

長い間、木が育つのを楽しみに、ずっと手入れをしてきた。

そうやってようやくできた柿の実が、たわわに実ったかと思ったら、武器をもった連中がやってきて、楽しみにしていた柿の実を全部食べてしまい、ついでに柿の木まで燃やします。

そんな悲しい戦いが、この5000年、ずっと繰り返されてきたのです。

いま、私たちが日本を守ることは、世界を守ることになる。

いまあらためて石原莞爾の「最終戦争論」を読んで、ボクはそんな感想を持ちました。

「最終戦争論」は、明日、全文を掲載します。

↓クリックを↓